Hier finden Sie Informationstexte zum Thema Baugeschichte des Turmes und anderen Kirchgebäuden Hüstens.

Die Informationstexte sind in 3 Epochen unterteilt:

- Mittelalter

- Neuzeit

- Industrialisierung und Gegenwart

Hier finden Sie Informationstexte zum Thema Baugeschichte des Turmes und anderen Kirchgebäuden Hüstens.

Die Informationstexte sind in 3 Epochen unterteilt:

In Hüsten gab es schon Jahrhunderte bevor der Kirchturm und eine Vorgängerin der heutigen St. Petri Kirche an der Stelle, an der wir heute die St. Petri Kirche vorfinden, gebaut wurden, ein Gotteshaus. Heute gibt es keine Möglichkeit mehr, präzise Informationen über ein Kirchengebäude in Hüsten vor 1025 zu erlangen, denn besagtes Kirchengebäude existiert heute nicht mehr. Dendrochronologische Untersuchungen (Untersuchung der Jahresringe in verbauten Hölzern, diese Methode wurde im Kirchturm angewandt) sind wegen fehlendem Material (in diesem Fall Hölzer) nicht mehr möglich. Mehr dazu im Text „Ein neuer Turm mit einer hölzernen Kirche“. Auch Baurückstände von einem Kirchengebäude, wie etwa Grundmauern im Boden, existieren in Hüsten nicht. Urkunden, in denen etwa Informationen über den Bau oder auch Geschehnisse wie eine Konsekrierung, also eine Weihe eines Altars, vor 1025 festgehalten wurden, existieren nicht. Jedoch lassen sich aus zwei Quellen Rückschlüsse auf ein frühes Gotteshaus vor 1025 ziehen:

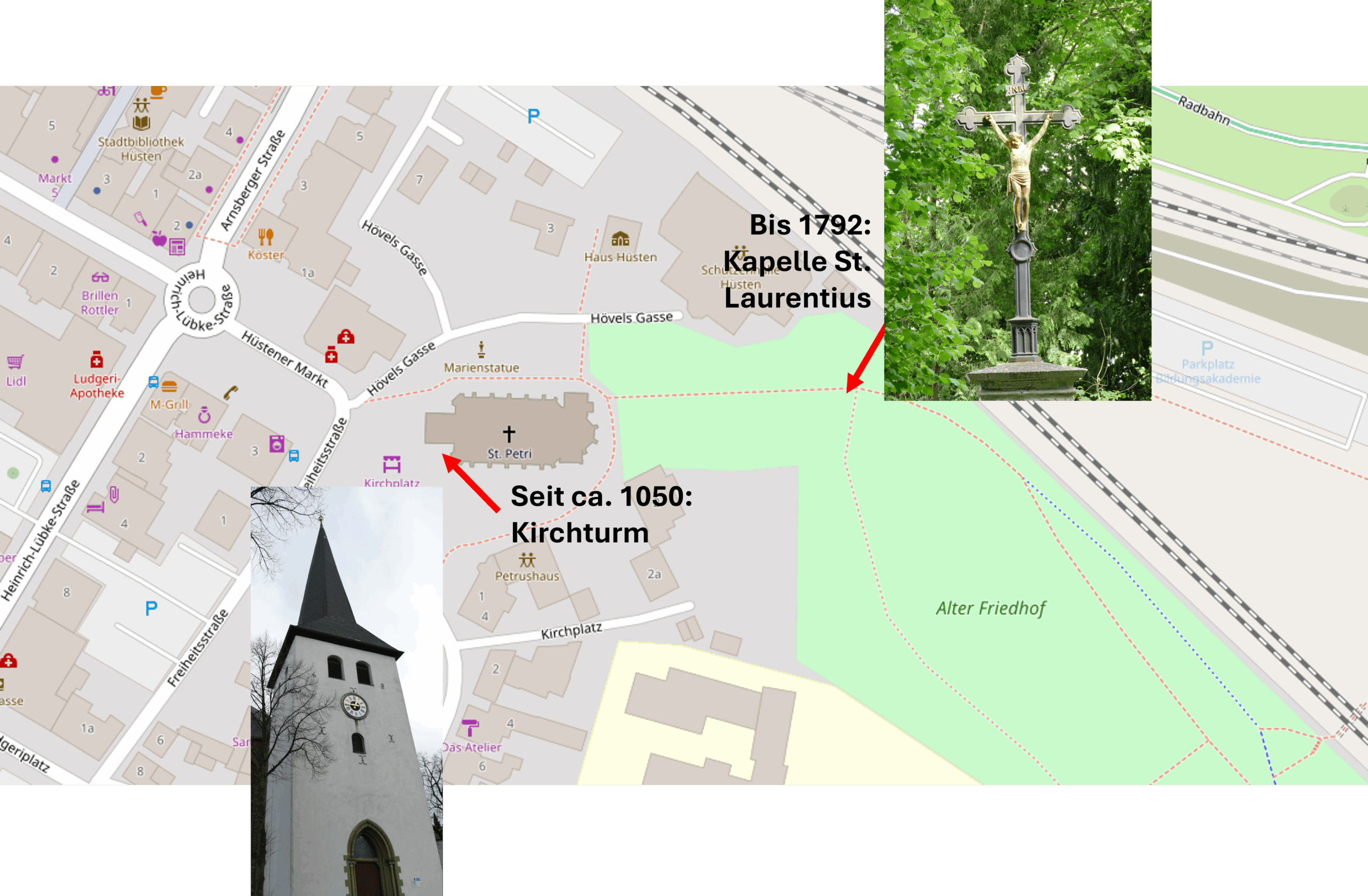

Die Schenkung (mehr dazu unter Mutterpfarrei) an den Abt Ludgerus ist den meisten Hüstenern sicherlich bekannt. Sie führte im Jahr 802 zur ersten urkundlichen Erwähnung Hüstens. Wie das Vermögen, welches besagte Schenkung beinhaltete, genutzt wurde, ist heute nicht bekannt. Jedoch gibt es Grund zur Annahme, dass von dem Vermögen unter anderem ein erstes Gotteshaus in Hüsten errichtet wurde. Diese Annahme wird durch eine Urkunde aus dem Jahr 1628, eine Urkunde über eine Konsekrierung des Altars der Kapelle St. Laurentius am 26. Juni 1647 und Aufzeichnungen über den Abriss dieser Kapelle unterstützt (mehr zum Abriss im Text „Der Abbruch des ersten Gotteshauses“). Besagte Urkunde von 1628, bei der es sich um die erste Erwähnung dieser Kapelle handelt, beschreibt die Kapelle als „sehr alt“. Des Weiteren heißt es in dieser Urkunde, dass die Kapelle dem Hl. Laurentius und dem Hl. Augustinus geweiht war. Wie die Kapelle, die wohl dort stand, wo sich heute das gusseiserne Kreuz („Hüttenkreuz“) auf dem Alten Friedhof befindet, aussah, weiß man heute nichts. Über das Aussehen dieser Kapelle St. Laurentius wird in Urkunden kein Wort verloren. Hinweise auf das Aussehen lassen sich jedoch in der damals üblichen Bauweise finden. Im „Führer durch Hüsten an der Ruhr und Umgebung“ vom Ernst Severin Verlag um 1904 heißt es zu einem ersten Gotteshaus: „Nachdem dem Hl. Ludgerus die bekannte Schenkung gemacht worden war, wurde von ihm gewiss auch sofort der Bau eines kleinen Bethauses in Angriff genommen. Nach alten Traditionen war dasselbe ein einfaches Fachwerkgebäude, welches östlich von der jetzigen Kirche, etwa dort, wo das große Kreuz steht, errichtet war“. Demnach wird die Kapelle St. Laurentius ein Fachwerkgebäude gewesen sein, doch ob diese Kapelle wirklich das „kleine Bethaus“/die erste Kapelle war, kann heute nicht mehr zu 100% bewiesen werden.

Zusammengefasst bedeutet das, dass es viele offene Fragen in Bezug auf das erste Gotteshaus in Hüsten gibt. Die genannte Kapelle St. Laurentius oder ein Vorgängerbau an der Stelle des Hüttenkreuzes existierten höchstwahrscheinlich schon einige Jahrhunderte vor dem Turm und dem ersten Kirchenbau an heutiger Stelle ab circa 800.

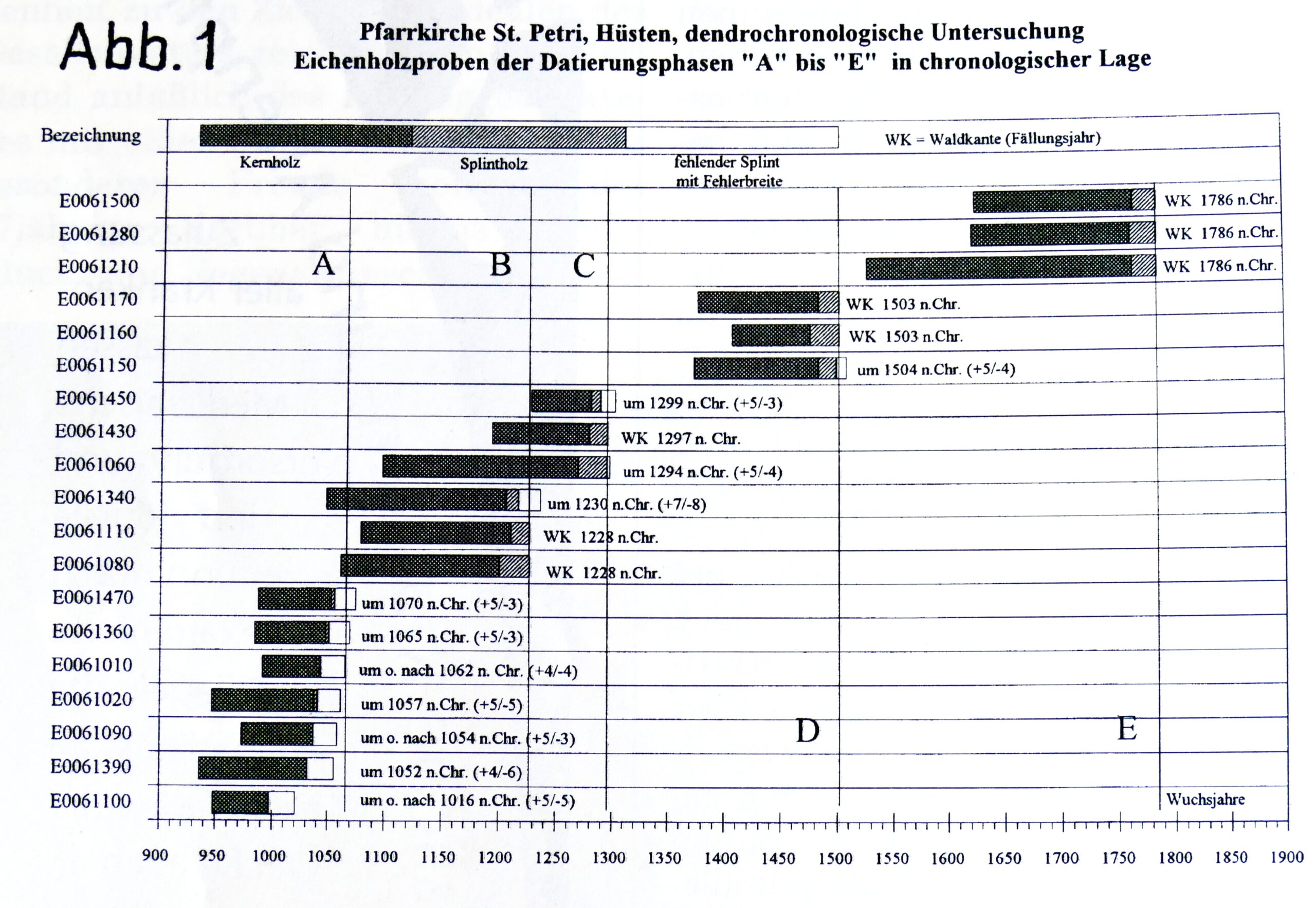

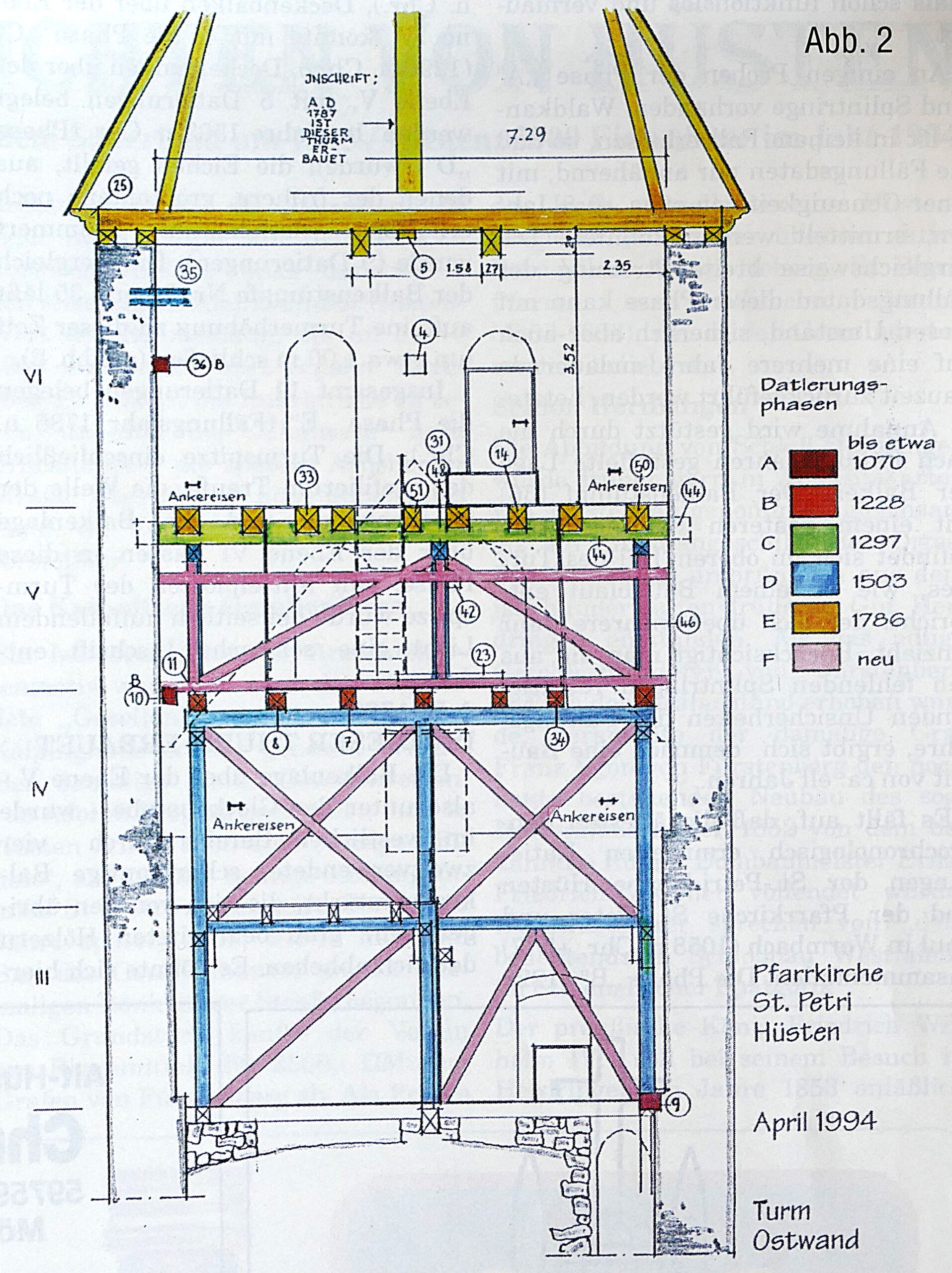

Der Turm der St. Petri Kirche ist, wie man von außen gut erkennen kann, mit seinen heutigen 46 Metern Höhe deutlich zu niedrig für die dahinter stehende Kirche. Der Grund dafür ist, dass der Turm viel älter als die heutige Kirche ist, welche erst 1866 erbaut wurde (mehr dazu im Text „Die heutige Kirche“). Der Baubeginn des Turmes lässt sich ungefähr auf das Jahr 1050 datieren und der Bau dauerte ungefähr 11 Jahre. Diese Daten ergeben sich aus einer dendrochronologischen Untersuchung, welche in den 1990ern von H. Michel durchgeführt wurde. Durch die Dendrochronologie, die Baumzeitlehre, ist es möglich, Hölzer anhand von Jahresringen einem Fällungsjahr zuzuordnen. Ist ein Balken und vor allem das sogenannte Splintholz, also das Holz direkt unter der Baumrinde, in einem entsprechend guten Zustand, ist es mithilfe von einem Jahresringkalender, in dem Jahresringe von Eichen bis 7237 v. Chr. bis heute aufgeführt sind, möglich, annähernd das Fällungsjahr eines Stammes zu datieren. Möglich ist dies, da jedes Jahr ein etwas anderer Jahresring entsteht. Dieses Phänomen wir unter anderem durch Witterungsbedingungen beeinflusst. Das aus den Jahresringen entstehende „Muster“ kann dann mit dem Jahresringkalender abgeglichen werden und so annährend einem Fällungsjahr zugeordnet werden. Nun ist es aber so, dass heute Hölzer meist nicht direkt nach der Fällung verarbeitet werden, sodass das Fällungsjahr also nur eine geringe Aussagekraft hat. Das lange Lagern von Hölzern vor der Verarbeitung war früher im Gegensatz zu heute nicht üblich. Dies liegt daran, dass Zimmermänner früher anstelle von Sägen hauptsächlich Breitbeile und Stoßäxte verwendeten. Mit besagten Werkzeugen gelang die Verarbeitung von Holz am Besten, wenn das Holz frisch gefällt war. Dementsprechend kann die Datierung des Fällungsjahres bei einem so alten Gebäude wie dem Kirchturm auch als das Verarbeitungsjahr gesehen werden. Bei der Untersuchung im Kirchturm wurden 50 Proben entnommen, von denen 39 mit ausreichender Sicherheit datiert werden konnten. Diese 39 Proben lassen sich in sechs Phasen „A“ bis „F“ einordnen. Dabei ist die Phase „A“ die früheste von etwa 1052 bis 1070. In diese Phase konnten insgesamt sechs Proben von Resten ehemaliger Anker- und Rüstbalken zweifelsfrei eingeordnet werden und eine weitere Probe, welche nicht zweifelsfrei datiert werden konnte, weißt Ähnlichkeiten zu den Hölzern dieser Phase auf. Zu beachten ist bei diesen Dateirungen aber, dass die Hölzer nur mit einer Genauigkeit von +/- acht Jahren datiert werden konnten. Die Balken aus diesem Zeitraum haben heute keine tragende Funktion mehr und wurden größtenteils im Laufe der Jahrhunderte durch neuere Balken ersetzt. Aufgrund dieser Streuung, aber auch der Tatsache, dass im Mittelalter auch Stein und andere Baumaterialien vor Ort bzw. in einem sehr kleinen Umkreis um die Baustelle herum gewonnen wurden, kann man annehmen, dass der Baubeginn 1050, also vor 975 Jahren, war. Das die Phase „A“ so breit gestreute Fällungsjahre enthält, lässt sich zum einen auf besagte Ungenauigkeiten der Datierungen sowie einem mehrere Jahre dauernden Bau begründen. Das der Bau mehrere Jahre dauerte, war aufgrund damaliger Technik, die längst nicht so fortschrittlich wie die heutige war, üblich und wird durch die chronologische Verbauung der Hölzer unterstützt, denn der älteste Balken aus dem Jahr 1052 befindet sich im Fundament, während sich ein Balken von 1065 ungefähr auf der Höhe des damaligen Dachrandes vom Turmes befindet. Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen und der Datierungsungenauigkeiten ergibt sich somit eine Bauzeit von etwa 11 Jahren. In den Jahren nach der Fertigstellung des Turmes hatte er noch nicht die heutige Höhe von 46 Metern. Das Mauerwerk war einen Meter niedriger und das Dach bzw. die Spitze waren deutlich flacher (mehr dazu im Text „Eine Turmerhöhung“). Die spätere Datierungsphase „B“ ab 1228 konnte 4mal, die Phase „C“ ab 1296 5mal, die Phase „D“ ab 1300 3mal, die Phase „E“ 11mal nachgewiesen werden. Zur Phase F gehören Balken, welche augenscheinlich als neu bewertet wurden, was u.a. an glatten Kanten durch Verarbeitung mit Sägen erkennbar ist.

Die erste steinerne Kirche am Turm wurde Urkunden zufolge jedoch erst 1150 erbaut (mehr dazu im Text „Die erste steinerne Kirche“), circa 100 Jahre nach Baubeginn des Turmes. Besagte Steinkirche ist die erste belegte Kirche in Hüsten, aber es bleibt die Frage: Warum wurde der Turm 100 Jahre vor der Kirche gebaut? Auf diese Frage lassen sich in Urkunden und Aufzeichnungen aus der damaligen Zeit, ebenso wie über den Bau des Turmes, keine Informationen finden. Eine Theorie ist, dass mit dem Turm zusammen, also etwa 1050, bereits eine Kirche errichtet wurde, welche aus Holz war. Einen Indiz, der diese Theorie unterstützt, lässt sich in der dendrochronologischen Untersuchung finden. An Balken der Datierungsphase „A“ wurden nämlich Brandspuren festgestellt. Diese Brandspuren setzen sich jedoch weder im Mauerwerk noch in Hölzern nachfolgender Datierungsphasen fort. Der Zeitraum eines Brandes konnte zwischen 1126 und 1228 eingeordnet werden. Wenn besagter Brand also vor 1150 wütete, was nicht eindeutig bestimmt werden kann, könnte er die vermutete Holzkirche zerstört haben und den Turm weitestgehend verschont haben, weshalb man sich zu einem Neubau der Kirche aus Stein entschied.

Zusammengefasst heißt das also, dass der Kirchturm der St. Petri Kirche deutlich älter als die St. Petri Kirche selbst. Ungefähr 1050 wurde mit dem Bau des Turmes begonnen. Eventuell wurde der Turm zusammen mit einer hölzernen Kirche gebaut, welche dann zwischen 1120 und 1160 durch einen Brand zerstört wurde. Diese hölzerne Kirche lässt sich heute jedoch nicht mehr belegen.

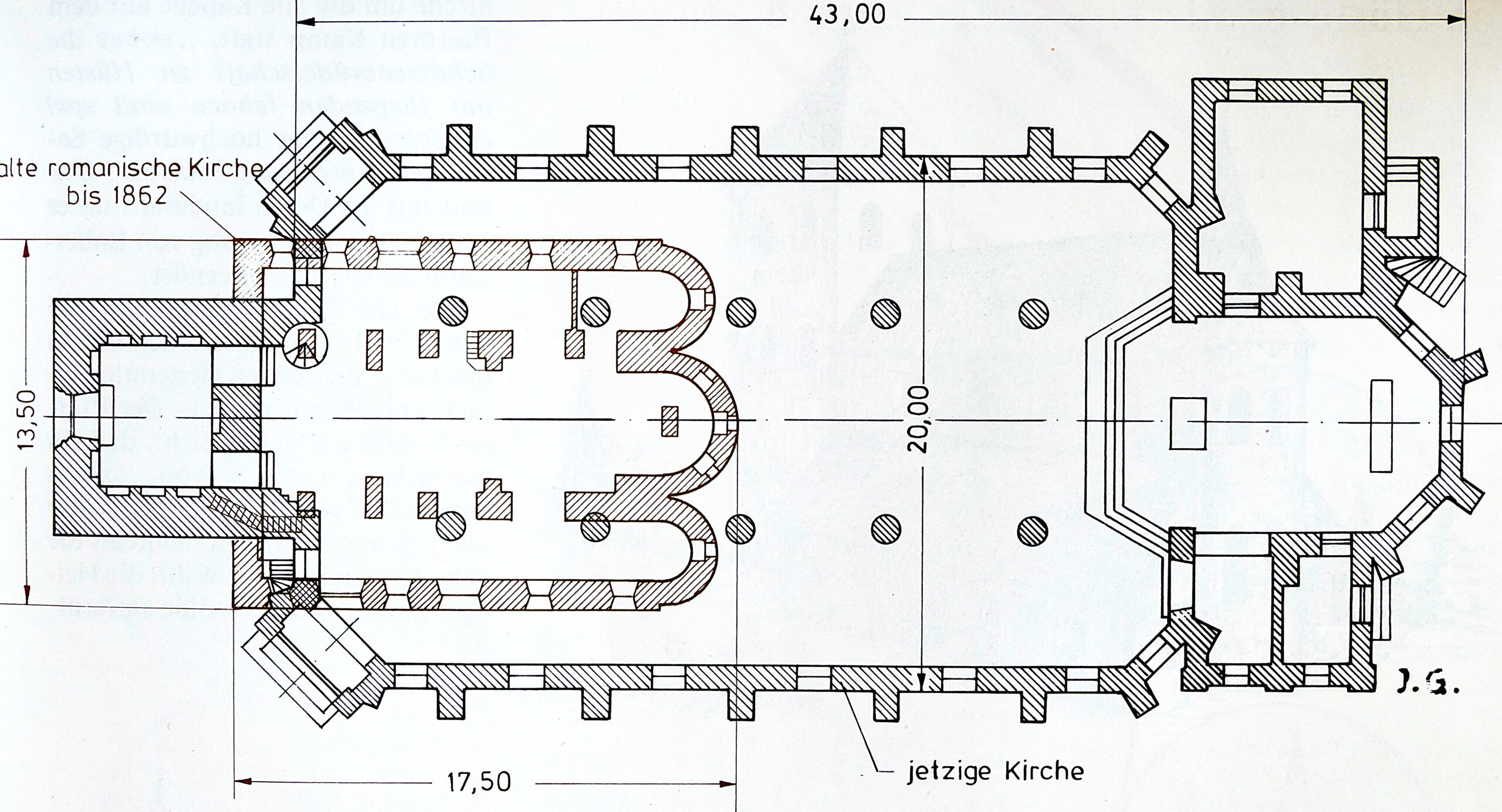

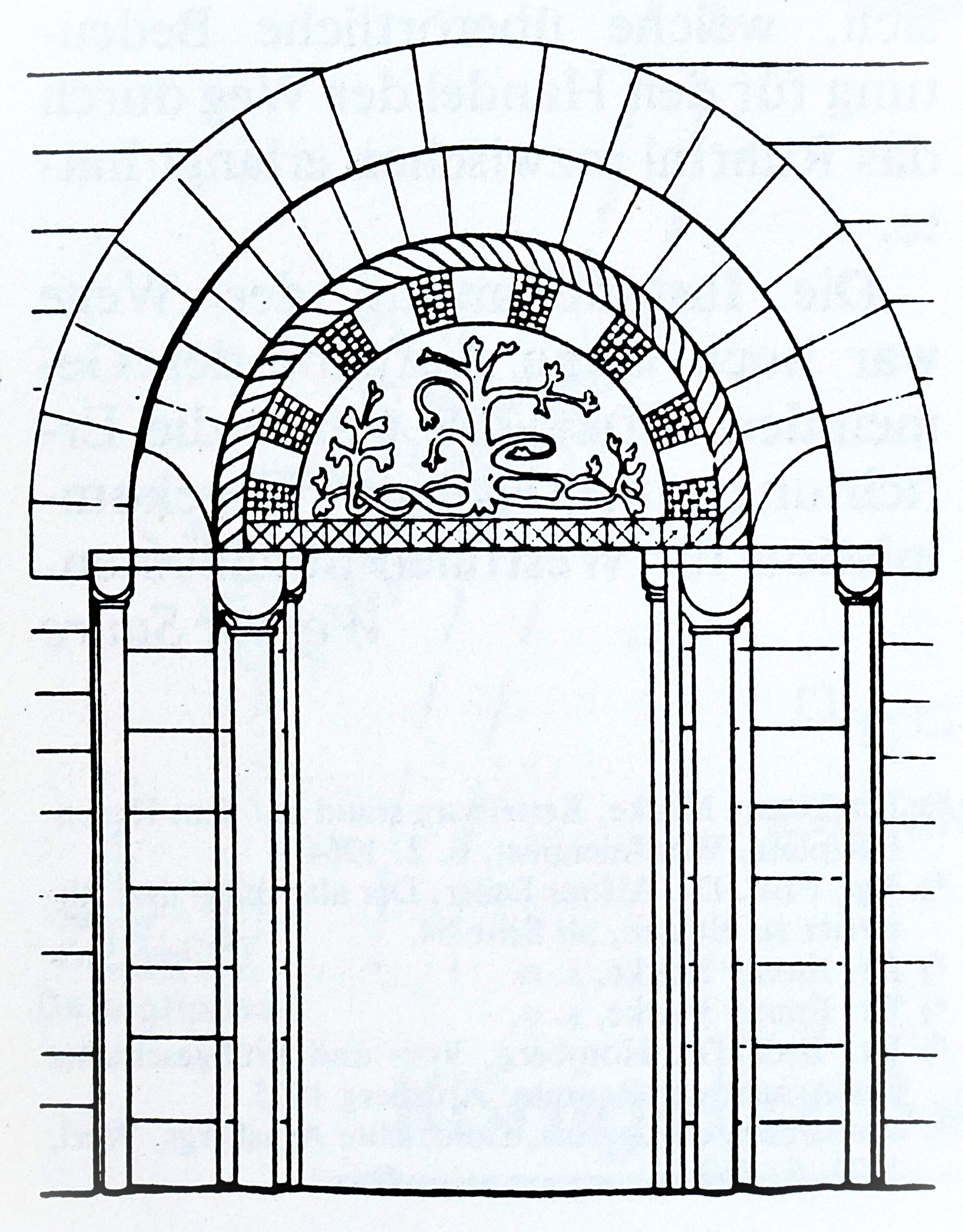

Im 12. Jahrhundert wurde in Hüsten die erste zweifelsfrei belegte Kirche errichtet. Diese Kirche wurde hinter dem Kirchturm, welcher heute noch erhalten ist und im 12. Jahrhundert bereits an Ort und Stelle stand (mehr dazu im Text „Ein neuer Turm mit einer hölzernen Kirche“), erbaut. Wann genau die Kirche fertiggestellt wurde, ist nicht ganz klar. Die erste urkundliche Erwähnung des Baues erfolgte 1179, jedoch stand die Kirche zu diesem Zeitpunkt schon, sodass die Fertigstellung dieser Kirche wahrscheinlich zwischen 1150 und 1170 erfolgte. Die Kirche war, ebenso wie die aktuelle Pfarrkirche, dem Heiligen Petrus geweiht. Es handelte sich um eine 17 Meter lange und 13,5 Meter breite (was etwa drei Mal kleiner ist als die heutige Kirche) romanische Pfeilerbasilika, was aus einer Skizze des Grundrisses aus dem 18. Jahrhundert hervorgeht. Die Außenmauern dieser Kirche waren aus Bruchsteinen und das Dach war mit Schiefer bedeckt. Sie bestand aus einem Mittelschiff und zwei Seitenschiffen. Das Mittelschiff endete im Chorraum, welcher sich in der mittleren Apsis befand. Der Chorraum mit dem Hauptaltar war geschickt durch Vorsprünge von den zwei Seitenaltären getrennt, welche sich in den seitlichen Apsen, in die die zwei Seitenschiffe mündeten, befand. Die mittlere Apsis besaß 3 Fenster, während die zwei seitlichen Apsen nur jeweils ein Fenster hatten. Durch diese, für die Romanik klassischen, recht kleinen Fenster, welche durch Rundbögen an der Oberseite abgerundet wurden, fiel nur wenig Licht in das Innere der Kirche. Über die Ausstattung der Kirche ist heute nichts mehr bekannt. 1850 wurden nur andeutungsweise Wandmalereien in der Kirche gefunden. Der Turm, in dem heute eine Leidenskapelle zu finden ist, diente der romanischen Pfeilerbasilika vermutlich als Taufkapelle. Das Taufbecken, welches 1863 mit einem neuen Untersatz versehen wurde, wird heute noch für Taufen verwendet. Auch das Portal des Turmes sah früher anders aus. Es war die sogenannte „Totenthüre“, vor der die Toten eingesegnet wurden. Das Portal war von zwei Säulen umrahmt, deren Kapitäle (Kopfstücke) mit Blättern verziert waren. Über der Tür war ein Lebensbaum, welcher den Zusammenhang von Leben und Tod symbolisierte, zu sehen. Umrahmt wurde dieser Lebensbaum von einem Rundbogen, einem typisch romanischen Element. Die Kirche brannte 1450 vollständig ab. Mit dem Wiederaufbau der romanischen Basilika wurde sofort begonnen. Die Kirche verfügte bis 1830 über ein sogenanntes Ossuarium, ein Gebeinhaus. Dieses 1652 in einem Visitationsbericht erwähnte Ossuarium befand sich an der Südseite des Kirchbaues, also in Richtung Möthe. In diesem Gebäude wurden Gebeine gelagert, wenn Gräber aus Platzmangel neu vergeben werden mussten.

Zusammengefasst gesagt, stand an der Stelle der heutigen Pfarrkirche eine deutlich kleinere, aus Bruchsteinen erbaute, romanische Pfeilerbasilika mit einem Mittel- und zwei Seitenschiffen. Diese Pfeilerbasilika wurde 1179 das erste Mal in einer Urkunde erwähnt und zwischen 1150 und 1170 fertiggestellt. 1450 brannte diese Kirche vollständig ab und wurde sofort wiederaufgebaut.

Nach dem Bau der ersten steinernen Kirche, einer recht kleinen romanischen Basilika (mehr dazu im Text „Die erste Steinkirche“), gab es sieben Jahrhunderte lang keine großen baulichen Veränderungen, wie etwa einen neuen Kirchenbau.

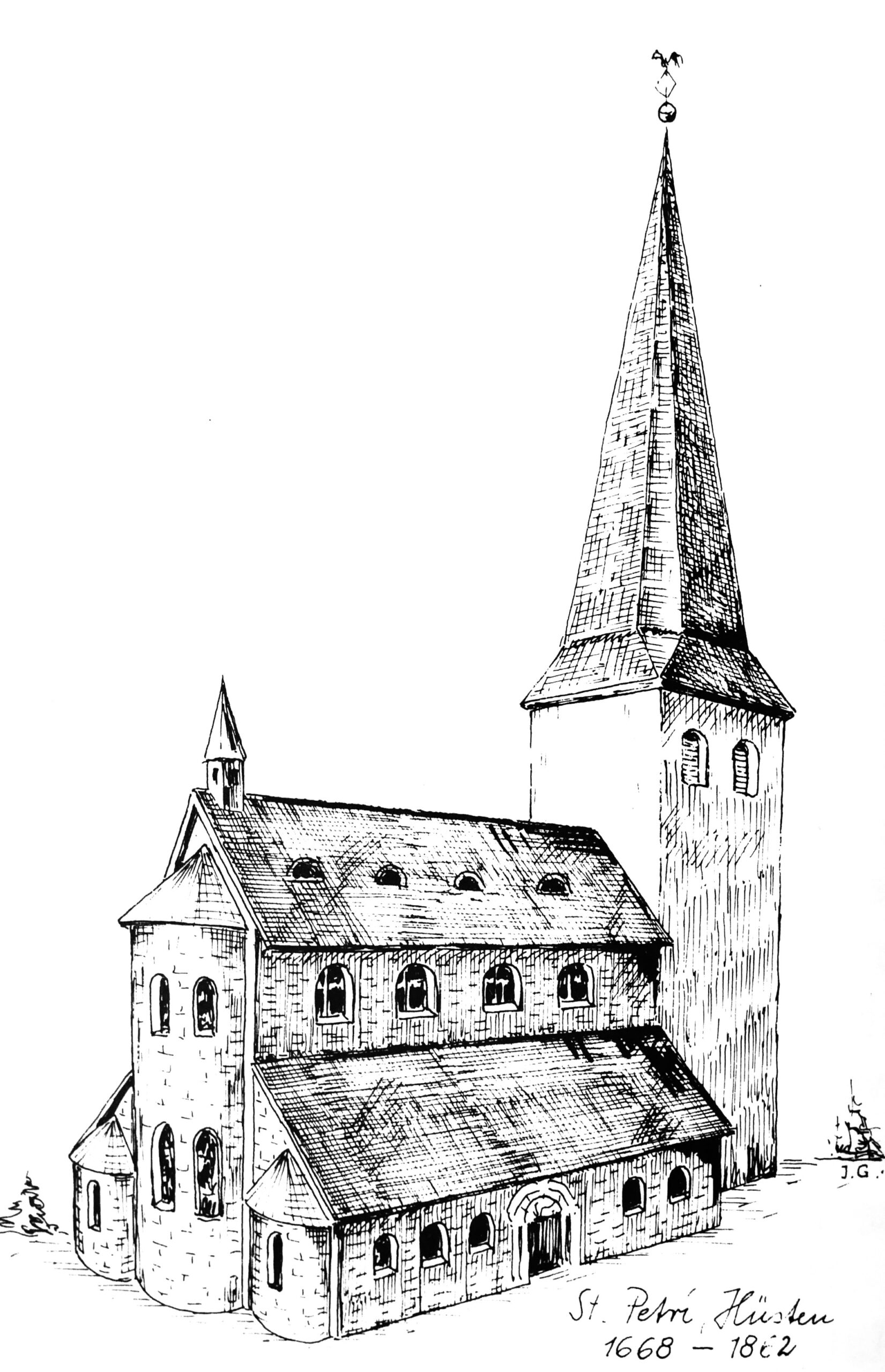

1668: Turmerhöhung:

Als der Kirchturm der heutigen St. Petri Kirche 1050, lange vor dem Bau der heutigen Kirche, erbaut wurde, war er deutlich kleiner als er es heute ist. Denn erst 1668 nahm der Turm seine heutige Form an. Er wurde um ca. einen Meter im Mauerwerk und um die Spitze erhöht, sodass er seitdem insgesamt 52 Meter hoch ist. Vor dieser Turmerhöhung 1668 besaß der Kirchturm ein sogenanntes Pyramidendach, welches, wie der Name schon sagt, in seiner Form einer Pyramide ähnelt. Dieses Pyramidendach war deutlich flacher und niedriger als die heutige Spitze des Turmes. Gründe für diese Erhöhung sind in den Umständen der Zeit zu vermuten. 1668 war der 30 jährige Krieg erst seit 18 Jahren vorbei und auch so war es eine gefährliche und unruhige Zeit. Es kann gut sein, dass die Kirche in dieser schwierigen Zeit in Hüsten an Bedeutung gewonnen hat. Ein Beleg dafür ist die heute noch erhaltene St. Lucia Glocke von 1697, deren Inschrift unter anderem für „Licht und Frieden […] vom Hüstens Turm“ bittet (mehr dazu im Text „St. Lucia – 1697 (Luciaglocke)“).

22. September 1745: Neuer Altar und Tabernakel:

Am 22. September 1745 wurde mit einer feierlichen Prozession, bei der die „Schützenbruderschaft zu Hüsten mit fliegenden fahnen undt spel aufzogen“, und anschließendem Hochamt ein neuer Altar und Tabernakel eingeweiht. Das Allerheiligste wurde bis 5 Uhr ausgesetzt und die Feier wurde mit Musik und Böllerschüssen beendet. Wie der neue Altar und der Tabernakel damals aussahen, ist heute nicht bekannt. Eine Sache, die uns heute vielleicht komisch vorkommt, damals aber so vorgeschrieben war, ist, dass der Altar nicht, wie heute Richtung Gemeinde, sondern genau andersherum aufgestellt war. Der Priester stand also mit dem Rücken zur Gemeinde.

1820er: Verkauf aller Kunst in der alten Pfarrkirche:

Der letzte Pfarrer Franz Lohne (1820-1845), den die romanische Basilika aus dem 12. Jahrhundert vollständig miterlebte, war der Überzeugung, dass eine Kirche ohne jeglichen Schmuck sein müsste. Er ließ alle Wandmalereien weiß übermalen und sämtliche Kunst verkaufen, sodass die alte Kirche völlig schlicht war.

1830: Abbruch des Beinhauses:

Die alte Kirche in Hüsten besaß ein Beinhaus, ein sogenanntes Ossuarium (mehr dazu im Text „Die erste Steinkirche“). Dieses Beinhaus wies wohl erhebliche Mängel am Dach auf und 1800 wurde vom Staat gefordert, es abzubrechen. Der Abbruch erfolgte jedoch erst 30 Jahre später. Die im Beinhaus gelagerten Gebeine wurden „ohne Aufsehen und Geräusche an einem anderen schicklichen Ort“ nahe der Kirche in die Erde überführt.

Im Jahre 1791 wurde vom Kirchenvorstand Hüstens und dem damaligen Pfarrer Georg Gerling (1768 – 1803) beschlossen, eines der ältesten Gebäude in Hüsten abzureißen. Bei besagtem Gebäude handelte es sich um die Kapelle St. Laurentius, welche wohl das erste beziehungsweise eines der ersten Gotteshäuser in Hüsten war (mehr dazu im Text „Das erste Gotteshaus in Hüsten“). In der Kapelle, die sich an der Stelle, an der heute das Kreuz auf dem Alten Friedhof zu finden ist, stand, fanden bis 1777 regelmäßig Gottesdienste aufgrund von Messstipendien statt. Außerdem diente die Kapelle als Station bei der Fronleichnams- und Hagelprozession. Am 26. Juni 1647 wurde der Altar der Kapelle von Weihbischof Frick nach der Verwüstung durch den 30 jährigen Krieg erneut konsekriert (geweiht). Ein Grund, warum sich 1791 der damalige Pfarrer zusammen mit dem Kirchenvorstand für den Abriss der Kapelle, welcher vom Kölner Erzbischof bereits 1787 genehmigt worden war, entschied, waren bauliche Mängel, die vor allem durch Umspülung der Fundamente durch die Ruhr, die ihren Verlauf mit der Zeit änderte, entstanden. Ein weiterer Grund war, dass in Frankreich die Revolution begann und französische Truppen die Region bedrohten. Am 9. August 1791 wurde in einer Urkunde das Ergebnis einer Versteigerung festgehalten. Der Meistbietende dieser Versteigerung sollte unter Aufsicht des Küsters die Kapelle abtragen und das Material erhalten. Die Versteigerung gewann „Bürgermeister Hehse für 35 Rthlr“. 35 Rthlr, also 35 Reichstaler, entsprachen ca. 1.500 Euro. Das Ergebnis besagter Versteigerung wurde am 23. Mai 1792 schließlich verändert. Es traten nun mehrere Akteure auf und es hieß, dass der Abbruch der Kirche zugutekommen sollte. Deshalb sollte „jede Kahr steine mit 6 Stbr. bezahlt werden“. Eine Karre Steine wurde also für eine Provision von 6 Stüber, was heute etwa 6 Euro entspricht, verkauft. Der Erlös, der aus dem Verkauf der Materialien besagter Kapelle hervorging, wurde zum einen für Anschaffungen in der Kirche, wie etwa eine neue Monstranz oder Kirchenbänke und zum anderen zum Wohle der Hüstener Bürger benutzt. 1811 wurde aufgrund der Bedrohung durch die Franzosen außerdem beschlossen, auch die Glocken der alten Kapelle St. Laurentius zu verkaufen.

Zusammengefasst kann man sagen, dass die baufällige Kapelle St. Laurentius 1792 abgerissen wurde, um der Hüstener Bevölkerung in der Not zu helfen.

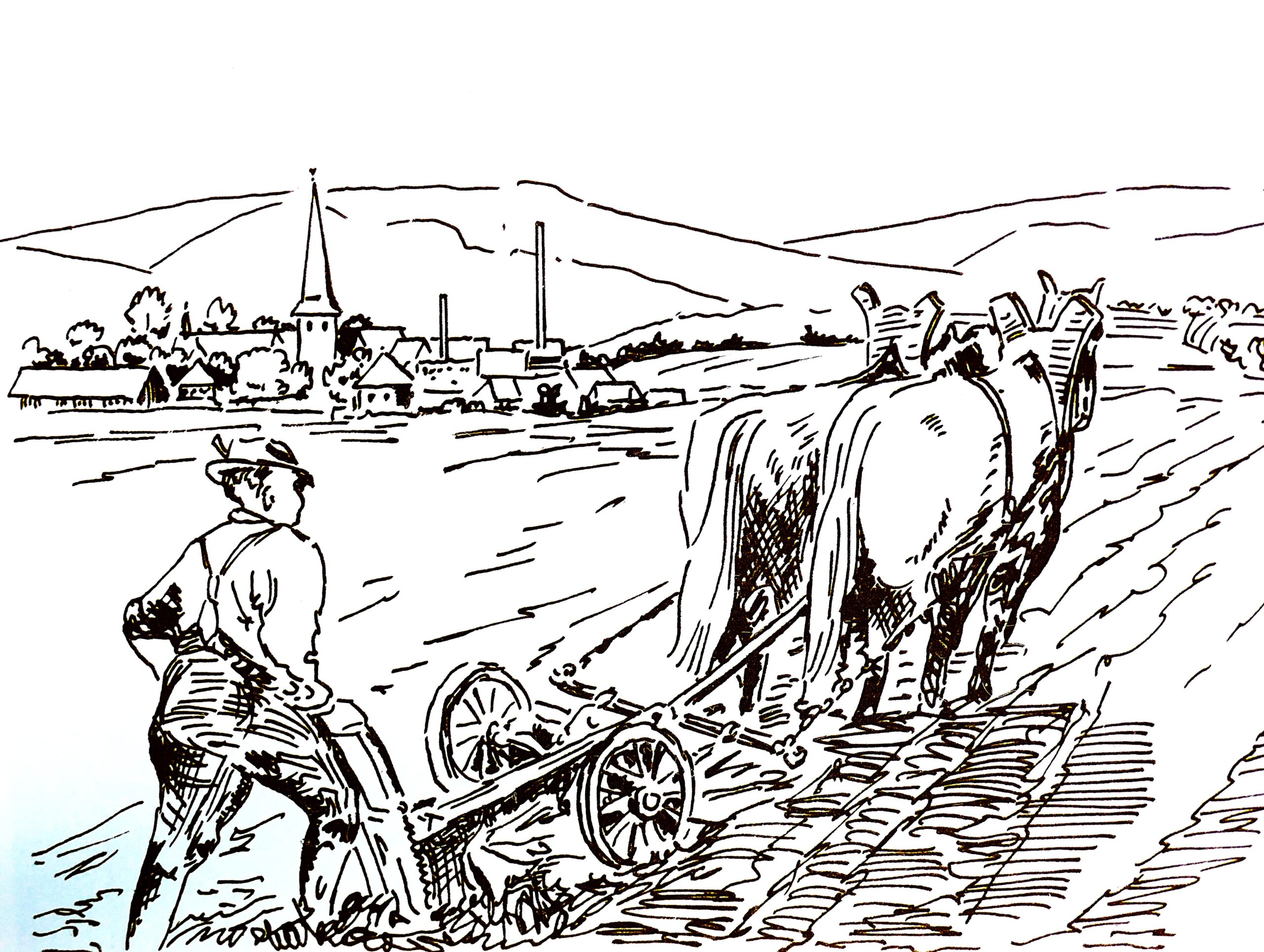

Im 19. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung Hüstens, vor allem aufgrund der Industrialisierung, stark an. So kam es an Sonntagen dazu, dass von ca. 3.632 Einwohnern etwa 1.200 die Frühmesse und 1.800 das Hochamt besuchten. Die alte romanische Pfeilerbasilika aus dem 12. Jahrhundert bot für diese Zahl Besucher nicht genügend Platz, sodass nicht nur ein großes Gedränge in der Kirche herrschte, sondern auch viele Menschen draußen bleiben mussten. Aufgrund dieses Problems begannen 1831 erste Verhandlungen über einen Neubau / eine Erweiterung der Kirche. Diese Verhandlungen führten zu keinem Ergebnis, denn es gab keine Baufonds, also Baurücklagen der damaligen Pfarrei und somit auch keine Mittel für umfangreiche Baumaßnahmen. Neben diesem finanziellen Problem gab es auch viele offene Fragen, wie etwa nach dem Erhalt des Turmes, welcher noch in einem guten Zustand war, dem Baustil (romanisch wie die alte Kirche oder neugotisch) und ob es eine Erweiterung der bestehenden Kirche oder einen Neubau geben sollte.1844 wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Es wurde der Baumeister Lücke aus Arnsberg mit der Planung eines Erweiterungsbaus beauftragt, da für den Neubau die Mittel fehlten. Die Erweiterung der Kirche sollte 9.300 Taler kosten, was heute etwa 350.000 € entspricht. Dieser Plan wurde vom Kirchenvorstand in Hüsten abgesegnet, aber von der kirchlichen Behörde in Paderborn nicht genehmigt. 1857 wurde ein neuer Plan vom Baurat Kronenberg für eine Erweiterung im neugotischen Baustil angefertigt. Die Umsetzung dieses Plans wäre mit 27.600 Talern nochmals deutlich teurer gewesen und wurde erneut von der kirchlichen Behörde mit der Begründung „weil wir die kalten Formen der modernen Gotik für katholische Kirchen durchaus unangemessen erachten“ gestoppt. Drei Jahre später, also 1860, beschloss der Kirchenvorstand mit Pfarrer Johann Schlüter dann einen Neubau der Kirche, bei dem der Turm erhalten bleiben sollte. Pläne für diesen Neubau wurden dieses Mal vom Diözesanarchitekten Güldenpfennig aus Paderborn angefertigt. Dieser Plan wurde vom Kirchenvorstand aufgrund der Kosten in Höhe von 80.000 Talern nicht angenommen. Daraufhin wurde der Architekt Statz aus Köln mit der Planung beauftragt. Der Plan sah ursprünglich vor, dass auch der Turm neu gebaut werden sollte. Am 28.12.1860 beschloss der Kirchenvorstand schließlich den Turm zu erhalten (obwohl viel zu niedrig für die Kirche), ansonsten aber nach den Plänen von Architekt Statz zu bauen. Am 08.02.1861 wurde schließlich auch grünes Licht aus Paderborn gegeben und der Bau der heutigen Kirche, welche mit ihren 43 Metern Länge und 20 Metern Breite circa drei Mal größer als ihre Vorgängerin ist, begann am 29.06.1861. Die Weihe der neugebauten Kirche, welche wie die Vorgängerin dem Heiligen Petrus geweiht wurde, fand am 04.05.1866 durch Bischof Konrad Martin statt. Der Bau der heutigen Kirche hat also circa fünf Jahre gedauert. Um so lange wie möglich Gottesdienste in der alten Kirche zu ermöglichen, wurde sie zuerst notdürftig umgebaut. Später fanden die Gottesdienste dann in einem Zelt, welches durch Bretter verstärkt wurde, statt. Als der Bau bereits seiner Fertigstellung entgegenging, wurde aus Paderborn frühzeitig die Erlaubnis gegeben, die Gottesdienste in der neuen, noch im Bau befindlichen Kirche zu feiern. Die Kosten des Neubaus, für den Steine aus dem Steinbruch des Gastwirtes Schmidt in Herdringen genutzt wurden, inklusive sämtlicher Ausstattung beliefen sich auf 30.000 Thaler, heute etwa 1.000.000 €.

Seit 1866 steht also die heutige Kirche an Ort und Stelle, hinter dem viel älteren Turm. Es handelt sich um eine neugotische Hallenkirche. Typische Erkennungsmerkmale für diesen Baustil sind unter anderem die großen bunten Fenster, die mit Spitzbögen abgeschlossen sind, sowie das hohe Gewölbe, welches durch 10 Säulen getragen wird und eine Höhe von circa 13 Metern hat. Auch von außen lässt sich der Baustil vor allem an den Strebepfeilern, welche die Last des Daches nach außen ableiten, damit die Mauern trotz der großen Fenster halten, erkennen.

Die Ausstattung der Kirche war nach Abschluss des Baus eine andere als heute. Es gab eine Kanzel, eine andere Orgel, einen anderen Hochaltar und auch die Gottesdienstrichtung war damals noch von der Gemeinde abgewandt. Lediglich das Taufbecken ist noch erhalten. Es bekam zwar 1863 einen neuen Untersatz, ist ansonsten aber noch original aus der Zeit der Vorgängerin unserer Pfarrkirche, der romanischen Pfeilerbasilika.

Die heutige Pfarrkirche St. Petri, die eine neugotisch Hallenkirche ist, wurde zusammenfassend gesagt aufgrund von Platzmangel in der Vorgängerkirche errichtet. Der Turm blieb nur stehen, weil das Geld für einen Neubau nicht vorhanden war. Nach etwa 30 Jahren, in denen vier Pläne von verschiedenen Architekten angefertigt wurden, war schließlich der finale Plan zum Bau der Kirche verabschiedet und nach weiteren fünf Jahren war der Bau abgeschlossen. Die Ausstattung der Kirche wurde mit der Zeit ersetzt und ist heute, bis auf das Taufbecken, nicht mehr erhalten.

Die St. Petri Kirche hat seit ihrer Vollendung 1866 viele Veränderungen im baulichen Bereich mitgemacht.

Neues Turmportal 1882:

1882, also kurz nach Fertigstellung der neugotischen Hallenkirche, bekam der romanische Turm ein neues Portal. Dieses Portal ist, ebenso wie die dahinter stehende Kirche, im neugotischen Stil gehalten. Das Portal, welches die ehemalige „Totenthüre“, die, wie die Vorgängerin der heutigen St. Petri Kirche, im romanischem Stil gehalten war, ersetzt, stellt heute eine Verbindung zwischen dem romanischem Baustil des Turms und des neugotischen Baustils der Kirche dar.

Neuer Hochaltar 1898:

Der ehemalige Hochaltar der St. Petri Kirche, über dessen Aussehen nichts bekannt ist, wurde 1898 durch den heutigen ersetzt. Der Hochaltar ist im gleichen Stil wie die Kirche, also neugotisch, gehalten, was man gut an den fein ausgearbeiteten Fialen (Türmchen) erkennen kann. Er gliedert sich im Wesentlichen in 5 Teile: bei der Figur links handelt es sich um den heiligen Ludgerus, auf der linken Seitentafel ist Petrus beim Halten einer Rede an Pfingsten zu sehen, in der Mitte befindet sich der Tabernakel, das Kreuz, das ewige Licht und ein Medaillon, welches einen Pelikan mit seinen Jungen darstellt, die rechte Seitentafel zeigt wie Jesus Petrus symbolisch den Schlüssel zur Kirche übergibt und bei der rechten Figur handelt es sich um den heiligen Liborius.

Baumaßnahmen an der Orgel:

Der Teil der Orgel, welcher am 07.01.1937 geweiht wurde, wurde 2006 renoviert. 12 Jahre später, also 2018, wurde die bestehende Orgel der Firma Anton Feith von der österreichischen Firma Rieger saniert und erweitert. Die Hauptorgel auf der Empore, welche dringend einer Erneuerung bedurfte, wurde aufwendig erneuert und saniert, um sie in ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuversetzen. Außerdem wurde sie um ein Solowerk hinter dem Hochaltar und eine neue Chororgel ergänzt. Die Orgel wurde mit zwei neuen Spieltischen, mit welchen man die gesamte Orgel bedienen kann, versehen.

Neue Fenster 1950er:

1944 wurden bei einem Fliegerangriff auf Hüsten Teile der Kirchenfenster zerstört. Sie wurden zunächst vorübergehend durch einfache Glasfenster ersetzt. Zwischen 1955 und 1957 erhielt die St. Petri Kirche schließlich ihre heutigen bunten Seitenfenster.

Sonstige Baumaßnahmen:

Die Kirche wurde im 20. Jahrhundert zwei Mal renoviert. Die erste Renovierung erfolgte 1972 und 1973 und die zweite 20 Jahre später, nämlich 1992 und 1993. 2010 wurde außerdem der Dachstuhl der Kirche erneuert. Außerdem wurde 2010 die Turmkapelle, welche in der frühsten Zeit des Turmes als Taufkapelle diente und wo später die Verehrung Marias stattfand, zu einer Leidenskapelle mit Bildern vom Esloher Künstler Thomas Jessen umfunktioniert.