Glocken im Mittelalter dienten, vor dem Aufkommen von Uhren oder dem Stundengeläut (14. Jahrhundert), den Menschen als Orientierung im Leben und im Glauben.

Glockengeläut rund um den Glauben bezog sich auf Anlässe. Zunächst ist der Aufruf zur üblichen Glaubenspraxis, wie z.B. Messläuten oder Gebetsläuten zu nennen. Darüber hinaus gab es Geläut zu besonderen Anlässen, wie zum Start des christlichen Lebens und dessen Ende: Das Tauf- bzw. Totengeläut.

Im Leben der Menschen half das Geläut bei Gefahr oder bedeutenden Anlässen.

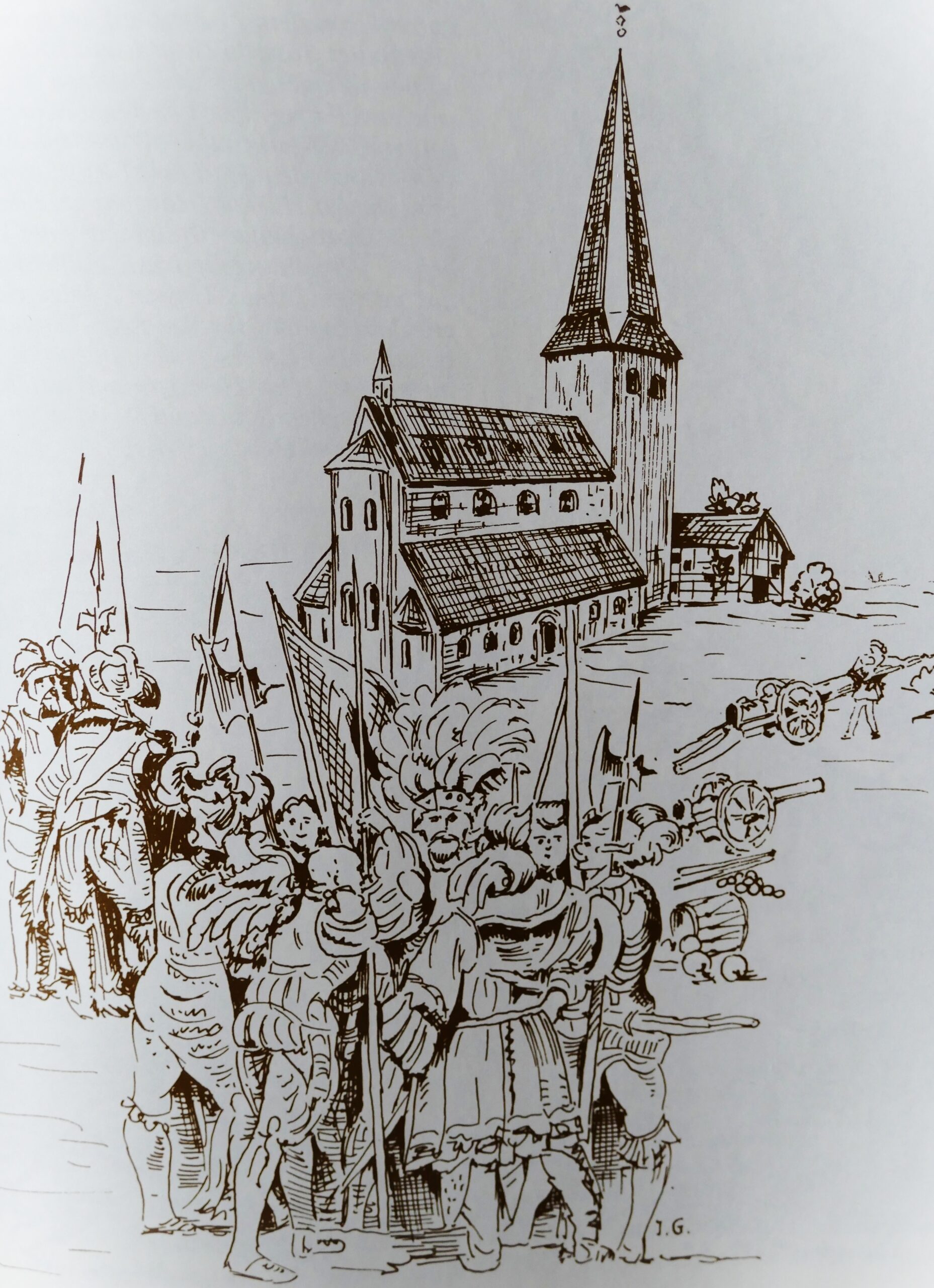

Gefahr lässt sich bis heute für jedermann gut nachvollziehen, da unsere Sirenen im Ort sowie unser Alarm auf dem Mobiltelefon noch heute die gleiche Funktion wie das Geläut bei Feuer oder zur Warnung vor Bedrohungen im Mittelalter haben.

Besondere Anlässe waren z.B. der Besuch von bedeutenden Gästen oder außerordentlichen Ereignissen. Die können wir auch heute noch am 31.12. um 24 Uhr zur Begrüßung des neuen Kalenderjahres erleben.

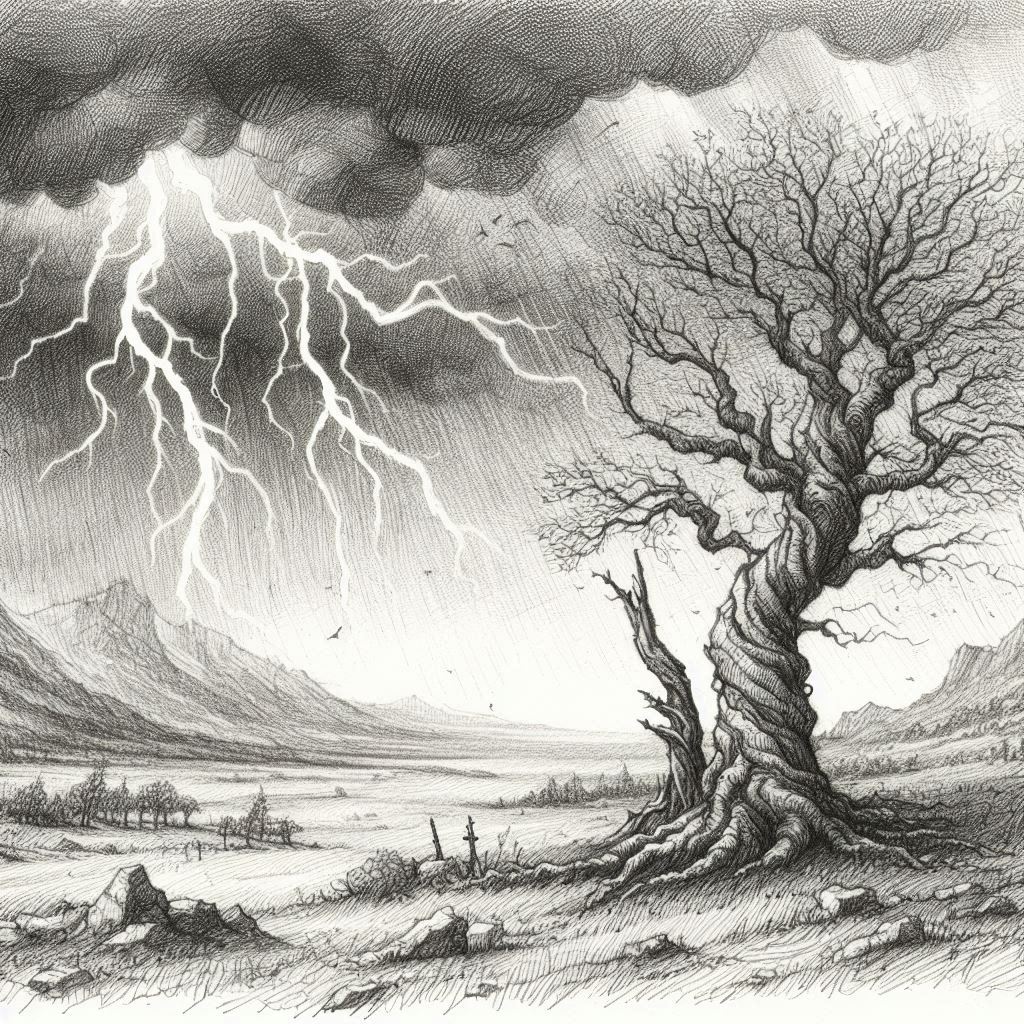

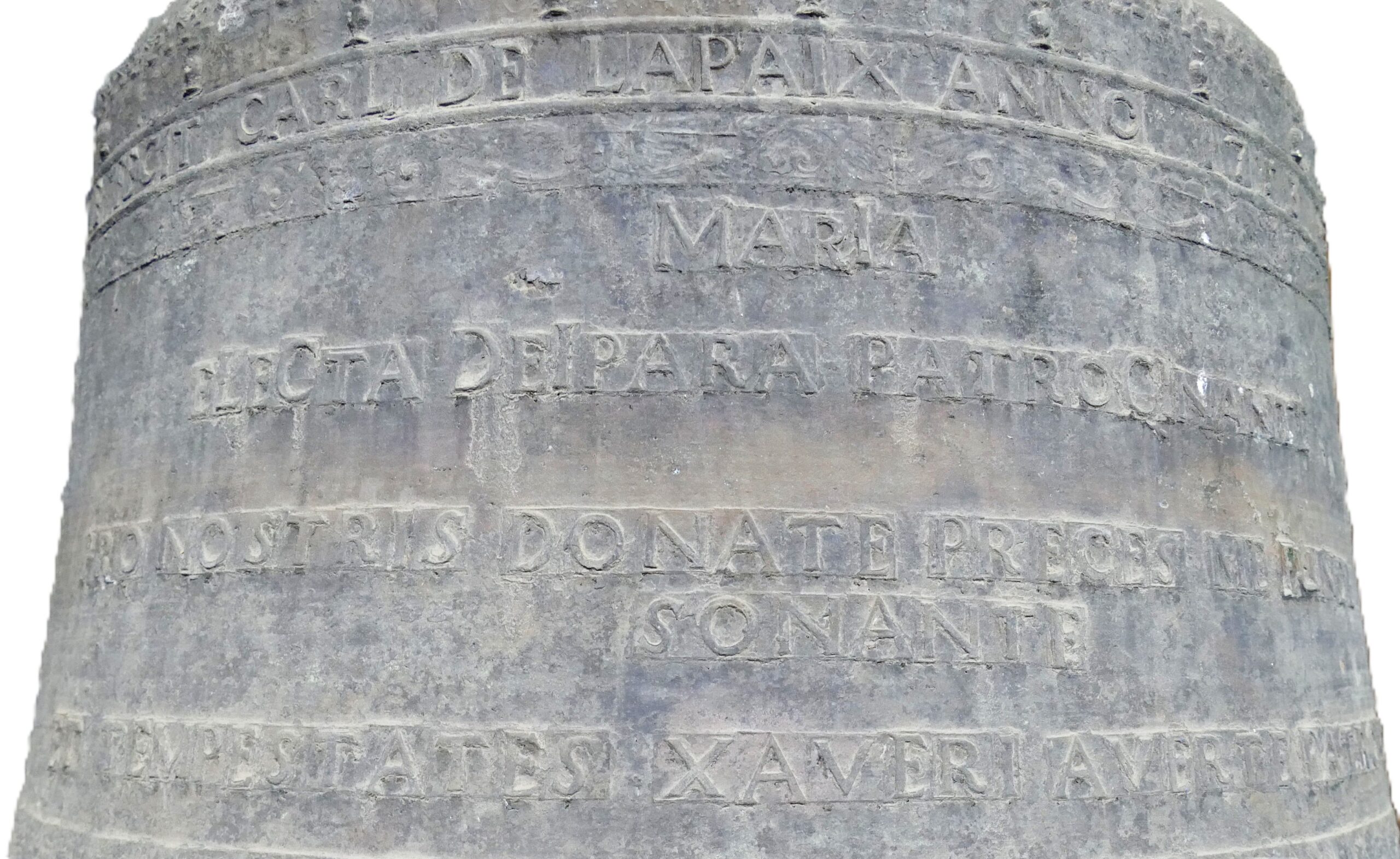

Neben diesen Anlässen wurden Glocken auch oft bei möglicher Notsituation genutzt, denkt man da zum Beispiel an die Glaubenskraft von Glockengeläut zur Bändigung von Unwettern oder zur Orientierung für mögliche verirrte Wanderer in den spärlich besiedelten Flächen des frühen Mittelalters.

Es lässt sich gut nachvollziehen, wie erlösend ein Glockengeläut wirken kann, alleine bei Dunkelheit / Nebel im dichten Wald oder Sumpf.

Zum späten Mittelalter wurden die Funktion und die Nutzung des Glockengeläuts immer mehr verfeinert. Anhand der Art und Weise des Totengeläuts konnte Geschlecht oder ob Kleriker oder Laie, nachvollzogen werden.

Hinzu kamen z.B. Gerichts-, Rats-, Markt-, Schul-, Kehr-, Tor-, Bier-, Wein-, Abend- und Nachtglocken. Nur wer ein Glockengeläut richtig verstehen konnte, wusste, „was die Glocke geschlagen hatte“.

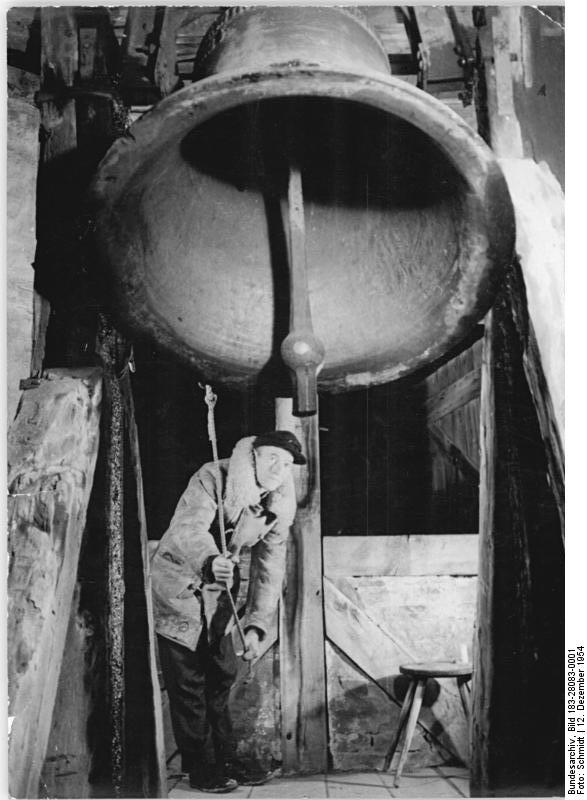

Zur Durchführung entstand der Beruf des Glöckners.

In Hüsten wurde ein Glöckner, ein sogenannter „Läuteküster“, bis 1920 beauftragt. Laut Erzählungen war der letzte „Läuteküster“ der „alte Tillmann-Uthoff“ aus der Möthe.

Zu bestimmten Feiertagen wurden durch das „Beiern“ Melodien erzeugt.

Hierzu wurden Klöppel, die mit einem Seilzug gegen den Schlagring (dickste Stelle der Glocke) geschlagen und entsprechende Melodien erzeugt.

Ein für Hüsten überlieferter Reim:

„Bim,bam, beier

Köster kritt koine Eyer,

kritt hey dann:

Speck inne Pann,

Jäoseph is de Läutemann!“